海外中文教育的“卡点”:光会读背,真懂了吗?

—— 破局海外中文教育观察与思考(一)

向心力海外文化使者中文项目主创老师 王晔

“有温度、有意义的连接”

作为一名在海外深耕华裔中文教学多年的老师,每每看到孩子们在社交媒体上流利切换中英双语,分享他们的学习点滴与热爱,我欣慰之余,总会更深一层地思考:海外中文教育的破局关键,或许并非一味追求“教授多少”,而是如何在我们与孩子们之间,以及孩子们与中文之间,建立起那份“有温度、有意义的连接”。

一组数据,或许更能映照出我们面临的现实:美国皮尤研究中心2019年的报告指出,在美国出生的华裔二代中,能流利使用中文(包括家庭内外)的比例仅约四成,且家庭外的使用频率远低于家庭内。美国中文学校协会(CSAUS)的统计也显示,虽然约三成的华裔儿童会参加课外中文课程,但其中只有一半会在课外主动使用中文。即使在华人聚居区,如美国的加州、加拿大的列治文,华裔儿童在家庭外的中文使用率也仅能达到五成;而在那些华人居住较为分散的地区(例如欧洲的小城市),这个比例甚至可能跌至10%以下(数据来源:《跨国移民与语言保持》,2021)。

今年,我尝试带领几个中文班的孩子们走出中文课堂,将所学付诸实践,真正践行“知行合一”教育理念,如此的亲身体验和来自学生与家长们的反馈,让我感触颇深。这也促使我结合多年的海外华裔教学经验,提笔记录了一系列关于十余年海外中文教育的探索与践行心得。在这一系列的首篇文章中,我将聚焦于教学实践中的深度观察与当下所面临的挑战总结,希望能引发更多海外华人父母的共鸣与思考。

痛点直击:海外中文教育面临的三重现实困境

一.“真空语境”的无力感:

我为啥要在美国学诗词?!真搞不懂他们为啥成天对着月亮想?

海外华裔孩子长期浸润在非中文的主流语言环境中,日常生活中接触中文的机会屈指可数。即便在沉浸式的中文课堂里,随着年龄的增长,中文的使用场景也会快速萎缩。

许多家长都曾无奈地表示:“孩子能流利背诵古诗,却对诗词背后的文化内涵一知半解”,“除了课本,其他的中文书籍根本读不下去,更谈不上主动阅读”。这种语言学习与文化体验的严重脱节,是我们亟需正视并寻求突破的首要难题。

二. “学用分离”的困境:

传统的中文教学往往侧重于识字量、机械的朗读和背诵,却缺乏真实生活情境下的语言运用。当中文学习仅仅沦为一种“应试工具”时,孩子们学习的内生动力自然难以持久。尤其在高年级学生身上,这种现象更为突出:“学了多年的中文,却从未主动拿起中文书籍阅读”,“觉得课本上的内容枯燥乏味,与自己的生活毫无关联”。如何才能真正将中文融入孩子们的生活,使其成为一种自然而然的交流工具,而非沉重的学习负担?这是我们必须直面的严峻挑战。

哎!真没劲儿!

一读中文书就想睡觉,里面的内容太无聊了!我都上中学了,还要学《小白兔》?!

天天学这些真是太浪费时间了!跟我一点儿关系也没有,我还有很多兴趣没时间尝试呢!真不想继续呀……可是……怎么应付爸妈呢?

三 . “文化符号化”的隔阂:

青花瓷、红灯笼等中华文化元素,在教学中常常被简化为一个个扁平、刻板的标签,孩子们往往只知其形,不知其所以然。例如,他们可能知道二十四节气是中国特有的,却不明白为何它能入选非物质文化遗产?为什么春晚的“非遗”节目总能深深打动人心?青花瓷仅仅是一种美丽的瓷器吗?它又如何代表了“中国”?我们口中的“china”和代表中国的“China”是同一个概念吗?从前的灯笼是用来做什么的呢?

如果文化仅仅是静止的符号,而非可以亲身体验、可以主动传播的鲜活知识,又怎能真正激发孩子们学习中文的兴趣,并建立深层次的文化认同感呢?

“中国瓷器”的英文竟然跟”中国“的英文几乎一样!可别搞错了!就差一个大小写……

为什么

一谈到“红灯笼”和”青花瓷“就在说中国?今年春晚一直说起的“非遗”到底是什么呢?

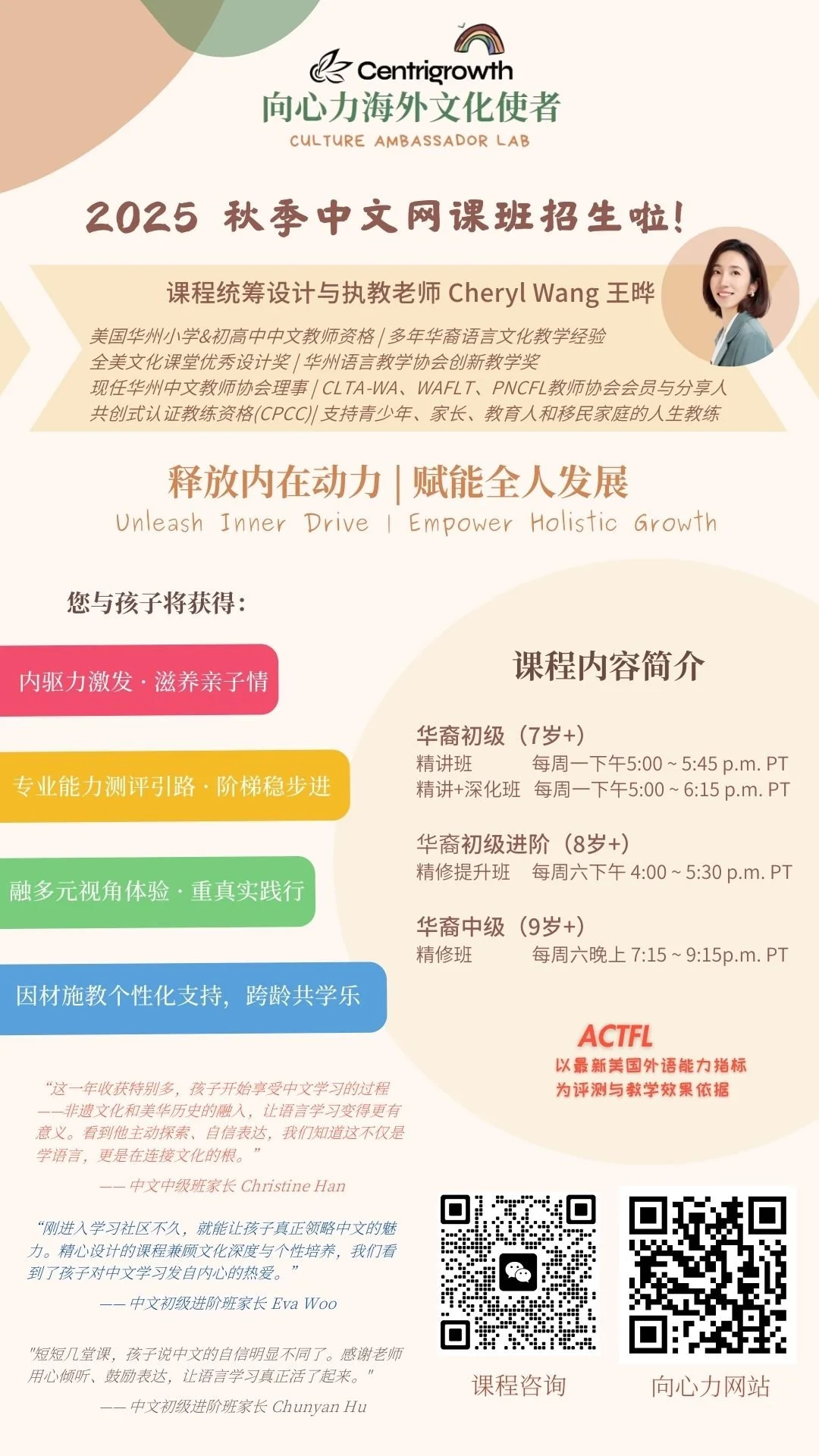

敬请期待本系列博文的中篇,届时,我将分享一群海外的孩子们如何通过参与课内外非物质文化遗产PBL项目,逐步打破这些困境的生动实践~~他们甚至成功地教会了来自多元文化的伙伴们编织竹编风铃、制作红包灯笼、多彩的拨浪鼓,还绘制了自创的青花瓷冰箱贴,自豪感满满!

“学习中文只不是为了测试和考试,更是为我们打开更广阔的多元世界。

当我们用中文交流、分享时,我们就是最棒的文化小使者啦!

快来加入我们吧!一起携手努力,学会读懂自己,广结多元文化的同频伙伴,追寻我们内心深处的热爱!”